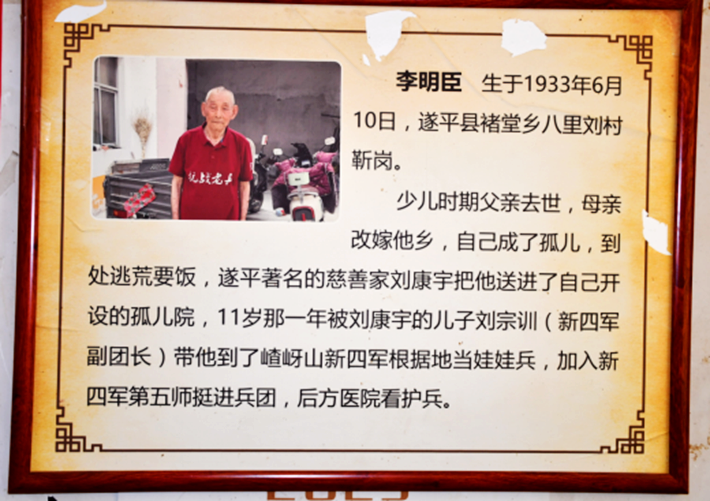

7月15日上午,记者跟随县退役军人事务局相关负责人来到遂平县褚堂街道办事处的一处普通院落里,登门采访抗战老兵李明臣,92岁高龄的李明臣老人正襟危坐,虽已白发苍苍,但精神矍铄,说起话来中气十足。岁月流逝,他身上鲜明的军人印记却从未褪色。

李明臣于1933年6月10日出生在褚堂街道办事处八里刘居委会靳岗组一个贫苦家庭。年幼时父母双亡,他被迫以乞讨为生。1938年,蒋介石下令炸开花园口黄河大堤,造成数十万百姓流离失所。年幼的李明臣被遂平县保育院收养,后由刘康瀛从保育院领回抚养。

“那时候日子真苦啊。”回忆往昔,李明臣声音微微发颤,“要不是刘家收养,我可能早就......”1944年,11岁的李明臣跟随刘康瀛之子刘忠训——时任新四军遂平支队副支队长,来到嵖岈山抗日根据地,成为了一名“娃娃兵”,在新四军第五师挺进团后方医院护理伤病员,用稚嫩的肩膀扛起了责任。

1944年8月,根据党中央“绾毂中原”战略决策,新四军第五师师长李先念派遣黄霖率游击兵团挺进河南。1200多名战士驻扎在嵖岈山附近,300多名伤员被安置在周边农户家中。年幼的李明臣每天穿梭于红石崖战地医院,为伤员换药、喂饭、清洗绷带。

最让老人难忘的是1945年那次反扫荡战斗。日伪军2000多人对嵖岈山形成合围,战斗中李明臣机智勇敢,击毙了一名企图逃跑的日军俘虏,受到部队首长特别表扬。

1954年,李明臣复员回乡,过着普通农民的生活。他很少向人提起那段烽火岁月,直到2015年,中共中央、国务院、中央军委联合为他颁发“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”,这段尘封的历史才被更多人知晓。2016年,中共河南省委又为他颁发了中原先锋“七一”纪念章,这些沉甸甸的勋章,串联起他从孤儿到战士的传奇人生,也见证着那段永不褪色的民族记忆。

从黄河决堤的滔天浊浪到嵖岈山上的血色黎明,李明臣用一生诠释着“家国”二字的重量。而镜头定格的这些瞬间,正成为穿越时空的精神火炬;胸前的勋章,不仅镌刻着个人的荣光,更铭刻着一个民族的抗争与崛起。当历史的硝烟散去,那份赤诚的家国情怀,依然如勋章般闪耀,照亮后人前行的路。

记者:谢飞 王梦莹